提及湘潭高新区,“国家级”“千亿园区”“高新技术”“产业基地”这些充满干劲的词,似乎才最能代表它;但如果你问的是住在高新区的老百姓,他们大多会提到一个更柔软的答案——“幸福高新”。

“幸福高新”从何而来?

翻开高新区的民生细账,截至10月底,高新区2020年在民生实事工作上已经支出了1.4亿元。也许生硬的数字还不够生动形象,那么,不妨走进高新区,穿过街区内到处林立的高楼,去看看上下班路上潮水般涌动的务工人员,看看在社区活动中心绽放笑颜的老人,以及饭后在美丽屋场中悠闲散步的村民。这些百姓的“柴米油盐”,或许更容易让人读懂高新区将民生建设贯穿社会发展的“幸福密码”。

安居

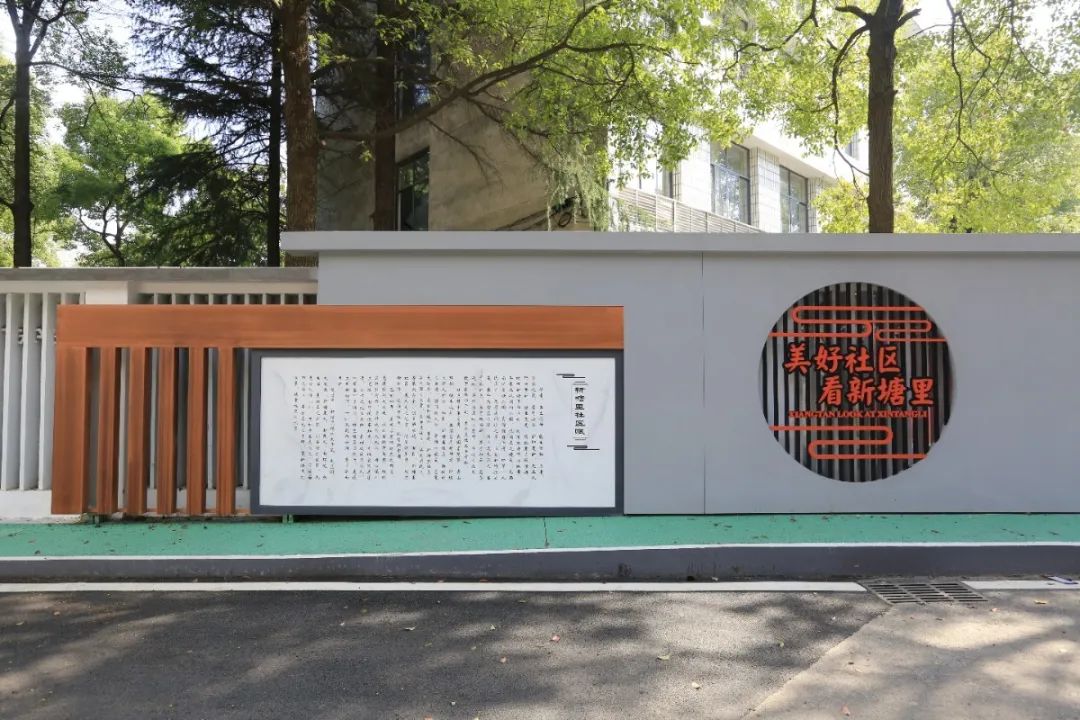

11月17日,初冬午后,阳光正暖,高新区新塘里小区崭新的特色文化墙与周围行道树上金色的树叶相映成趣。

新塘里美好社区文化墙。

“我们旧小区加装了电梯,上下楼方便多了。”“监控覆盖了,消防通道也打通了,心里踏实多了。”“小区院里像小公园,还有了活动健身器材。”……我们刚说完采访意图,居民们便迫不及待地分享了小区提质改造后的切身感受。

伴随着经济发展,居民对生活环境的要求越来越高,老旧小区“焕颜”工作是摆在高新区议事日程的重中之重。今年,高新区将老旧小区改造作为重点民生实事工作,按下“加速键”后,新塘里小区、葩金花苑、拆迁事务所宿舍等6个老旧小区,在短短半年时间里改头换面、焕发生机。

宽敞漂亮的游乐广场。

在改造过程中,高新区保持建筑原有色彩,保护城市“记忆”的同时,对老旧小区进行雨污分流、拆违控违、加宽消防通道、绿化提质、增设健身休闲广场、加装电梯、设计特色文化墙等一系列改造,完善基础设施,让宜居升级。目前,高新区所有纳入改造范围的老旧小区已全部施工完成,863户居民的居住条件得到大幅改善。

和城区居民一样,生活在高新区的村民,也是发展的直接受益者。

享有河东城郊“天然氧吧”美誉的高新区板塘街道新农村。

伴随着农村人居环境整治的深入推进,农村生活垃圾治理、农村厕所革命、农村生活污水治理等举措的落实,在每一户村民家中一一得到印证。如今,板塘街道新农村、法华村、农联村等7个城区村农村人居环境水平和生态质量均明显改善。漫步其中,亭台楼阁,田园菜地,村民生活开心,住得舒心,有的村子还成了乡村旅游胜地,也为湘潭市其他城区农村人居环境整治提供了样本。

今年,高新区还对茶园、五一和西塘三座中转站垃圾压缩设备进行了提质改造,新建20户、改造150座农村户用厕所,顺利完成了省级美丽乡村示范村新农村和市级美丽乡村示范村云和村的创建工作。

乐业

“我原来是普工,现在做了叉车司机,每个月收入高了也更稳定了。”在高新区华菱线缆工作的张勇前些日子参加了企业职工培训中心组织的叉车工初级技能培训,拿到证后顺利转岗,“持证上岗”让他心里感觉踏实多了。

华菱线缆企业职工培训中心职业技能培训班开班。

高新区入驻企业多、落地项目多,是吸纳居民就业的主力军,因此,稳住企业就是抓住了全区就业命脉。

疫情对冲影响下,高新区冷静梳理问题脉络,以职业技能培训为支点,审批了5家企业职工培训中心,通过发放补贴等措施,鼓励企业先后开展了电线电缆制造工、电工、钳工、叉车工等多项职业技能培训。

这些中心的培训内容均紧扣企业生产经营和技能人才培养需要,面向人群为所有企业职工,既有利于企业发展,也让员工稳定了就业。截至目前,全区已组织企业职工技能培训22期,培训人员695人,发放培训补贴101.5万余元。

双马街道开展多形式职业技能培训。

盘活存量是长久之计。为解决就业困难人员的就业问题,高新区还有针对性地选择企业的普通岗位参与招聘。如果他们还找不到合适的岗位,可参加钳工、家政服务、养老护理等热门免费技能培训班,再由高新区推荐就业。

引导创业才能产生增量。高新区采取政策、资金扶持等措施,积极鼓励和引导区内群众自主择业、自主创业。区内中青年几乎人人参加过学习培训,走上自主创业之路的人不胜枚举。通过促进就业再就业、创业带动就业工作,截至目前,高新区新增城镇就业2305人,完成目标任务的100%。

保障

今年8月,46岁的双马街道新电社区居民唐湘江因突发脑溢血,住进了医院,原本就不富裕的家庭雪上加霜。

得知情况后,高新区民政局多次上门,为他开辟绿色通道,将其纳入低保,代缴了医保,并送上了两万元急难型临时救助金。如今,唐湘江病情已经稳定,医药费能报销,每个月还可以拿到450元低保金,他战胜病魔、重新开始生活的信心更强了。

街道工作人员为居民提供帮代办服务。

政之所兴,在顺民心。今年,高新区将为民办实事工程的着力点进一步向困难群体倾斜,社保全覆盖、城乡困难老人家庭适老化改造、严重精神障碍患者救治救助等项目一一落实,园区经济飞速发展带来的实惠也洒向了更多少数群体。

为村(社区)基层综合文化服务中心配送文化活动器材设备。

不仅困有所济,而且学有所教,病有所医,乐有所娱。

这不,入园企业增多、老旧小区改造后居民剧增,“童者当受教”的新问题出现了。高新区决策者们没有迟疑,对区内幼儿园进行改扩建和盘活,已新增公办学位264个,10个全市中小学教室灯光照明提质改造项目也在收尾中。

为解决老百姓看病难、看病贵的问题,高新区积极落实每个行政村卫生室补助运行经费6000元/年,全面改善和保障村卫生室运行条件。

居民对业余文化生活有了更高的需求,高新区便将价值24万元的文化活动器材设备,配送至了全区6个村(社区)基层综合文化服务中心。

民之所盼,施政所向。如今,伴随着一项项民生工程的接力赛跑,一张多层次、广覆盖、立体式、全纵深的民生保障网在高新区日益形成,“幸福高新”大厦的招牌也越来越亮堂。(湘潭日报社全媒体记者:郑镱慧子,通讯员:罗迪文)

协会简介

协会简介 协会章程

协会章程 微信

微信

QQ

QQ 联系电话

联系电话 返回顶部

返回顶部